Alis, attraverso l’utilizzo di un’apposita strumentazione esegue una serie di procedure di campionamento, facendo riferimento alle misure di buona tecnica attualmente in vigore.

Alis, attraverso l’utilizzo di un’apposita strumentazione esegue una serie di procedure di campionamento, facendo riferimento alle misure di buona tecnica attualmente in vigore.

Qui di seguito è possibile approfondire nel dettaglio le procedure di campionamento dei vari parametri chimici e fisici:

- Campionamento di aria

- Campionamento materiali in massa

- Microclima

- Illuminamento

- Rumore

- Vibrazioni

- Campi elettromagnetici

- Radon

CAMPIONAMENTO DI ARIA

Consiste nel prelevare un dato volume di aria tramite un mezzo filtrante dove viene trattenuto il contaminante. Un volume di aria insieme ad una quantità di contaminante darà una concentrazione espressa in milligrammi per metro cubo o in parti per milione.

Il volume d’aria viene calcolato moltiplicando la portata attraverso il mezzo filtrante per il tempo espresso in minuti. La calibrazione del flusso è importante e generalmente si effettua prima e dopo ogni campionamento.

Ci sono metodi diversi per prelevare campioni di aria, ma sicuramente il più adottato consiste nel collegare una pompa alimentata a batteria ad un mezzo filtrante. La pompa deve essere in grado di far passare aria attraverso il filtro ad una velocità costante.

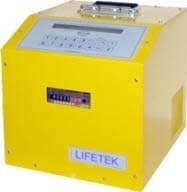

Strumentazione utilizzata

Campionatore ambientale Megasystem serie Life Range di campionamento 0,2-20 l/min. Campionatore ambientale Megasystem serie Life Range di campionamento 0,2-20 l/min.I campionatori della serie LIFE sono progettati in completo accordo con la norma UNI EN12919:2001 (Pompe per il campionamento di agenti chimici con portate maggiori di 5 l/min – Requisiti e metodi di prova). Tale caratteristica li rende idonei per effettuare campionamenti in attuazione delle direttive europee in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Possono inoltre essere utilizzati per effettuare campionamenti di polveri totali, della frazione toracica e respirabile (PM10 e PM2,5 – US-EPA), delle fibre di amianto, di gas e vapori. |

|

Campionatore personale SKC Airchek Range di campionamento 5-3000 ml/min. Range di campionamento 5-3000 ml/min.E’ il campionatore ideale per tutte le applicazioni di igiene industriale, pratico e versatile, utilizzabile con fiale adsorbenti, fiale rivelatrici colorimetriche, membrane filtranti, gorgogliatori. Possibilità di impiego ad alto flusso (750-3000 ml./min.) e basso flusso con l’utilizzo del controllore by-pass (CPC) unitamente al regolatore per bassi flussi. Controllo dei tempi di campionamento con elevata accuratezza. Un display ad alta risoluzione consente la lettura in tempo reale del tempo di campionamento espresso in minuti. |

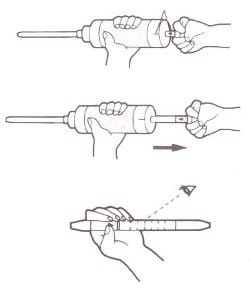

Calibrazione

La calibrazione del flusso che passa attraverso il sistema di campionamento è importante e deve essere sempre verificata prima e dopo del campionamento. Generalmente ci sono due differenti livelli di flusso comunemente usati per i sistemi di campionamento personale. Per le polveri inalabili e respirabili, il flusso viene impostato a circa 2 litri al minuto, per il campionamento di fibre di amianto, il flusso ideale è in un range compreso tra 1,7 e 1,9 litri al minuto e per i gas tra 10 e 500 millilitri al minuto.

Il metodo più usato per la misurazione del flusso (calibrazione) in campo è con il Rotametro. Di fondamentale importanza nei rotametri è l’acquisizione di informazione circa la percentuale d’errore di lettura nei confronti della scala del flussimetro. Una corretta procedura è quella di verificare tale valore con una flussimetro standard primario dall’affidabile prestazione oltrechè certificato da un organismo competente. In un flussimetro-rotametro, il flusso viene letto dal galleggiante situato dentro il tubo di vetro graduato. E’ molto importante che all’interno dei rotametri non ci sia presenza di umidità o di polvere che potrebbero compromettere di non molto i valori letti.

Metodi di campionamento

Campionamento con preselettore per polveri inalabili

Trattasi di frazione di particelle aerodisperse inalate e trattenute dalle prime vie respiratorie (naso e bocca). Trattasi di frazione di particelle aerodisperse inalate e trattenute dalle prime vie respiratorie (naso e bocca).Per definizione vengono considerate particelle inalabili tutte quelle comprese nel range dimensionale da 10 a 100 µm. Vengono utilizzate membrane filtranti alloggiate in un preselettore I.O.M. (il filtro è collocato tra la parte frontale della cassetta e la griglia di supporto collegati insieme a formare un’unità. L’analisi viene effettuata sull’aumento di peso del filtro (Analisi gravimetrica). |

Campionamento con preselettore per polveri respirabili

I campionatori per la frazione respirabile sono generalmente composti di due stadi. Il primo (preselettore) simula le vie respiratorie superiori a seconda della curva di penetrazione adottata, il secondo (filtro) cattura con una elevata efficienza tutto ciò che penetra oltre il primo stadio e rappresenta la frazione di particelle che entra, senza necessariamente depositarsi completamente, nelle zone alveolari. Il sistema preselettore più utilizzato per il campionamento di aerosol respirabile è basato sul funzionamento del ciclone. I cicloni sono separatori centrifughi in grado di selezionare e frazionare le particelle di un aerosol. Sotto l’azione della forza centrifuga le particelle contraddistinte da un diametro aerodinamico maggiore urtano le pareti interne del selettore, accumulandosi poi sul fondo dello strumento; le particelle corrispondenti alla frazione respirabile, al contrario delle precedenti, seguendo il flusso d’aria, vengono trasportate e raccolte dal secondo stadio del campionatore, la membrana filtrante. I campionatori per la frazione respirabile sono generalmente composti di due stadi. Il primo (preselettore) simula le vie respiratorie superiori a seconda della curva di penetrazione adottata, il secondo (filtro) cattura con una elevata efficienza tutto ciò che penetra oltre il primo stadio e rappresenta la frazione di particelle che entra, senza necessariamente depositarsi completamente, nelle zone alveolari. Il sistema preselettore più utilizzato per il campionamento di aerosol respirabile è basato sul funzionamento del ciclone. I cicloni sono separatori centrifughi in grado di selezionare e frazionare le particelle di un aerosol. Sotto l’azione della forza centrifuga le particelle contraddistinte da un diametro aerodinamico maggiore urtano le pareti interne del selettore, accumulandosi poi sul fondo dello strumento; le particelle corrispondenti alla frazione respirabile, al contrario delle precedenti, seguendo il flusso d’aria, vengono trasportate e raccolte dal secondo stadio del campionatore, la membrana filtrante.L’analisi viene effettuata sull’aumento di peso del filtro (Analisi gravimetrica). |

Campionamento fibre di amianto

Il fattore più importante per campionare le fibre di amianto è nella scelta del dispositivo filtrante da adottare per ottenere i risultati desiderati.

Va specificato che devono essere utilizzati due diversi tipi di membrane filtranti in base alla determinazione analitica finale del campione. Nel caso si utilizzi la microscopia ottica con contrasto di fase, la membrana filtrante dovrà essere in esteri misti di cellulosa, interamente bianca o con quadrettatura per una più facile lettura al microscopio dopo diafanizzazione del filtro stesso con una soluzione a base di acetone. Tale analisi viene effettuata a valle di campionamenti durante bonifiche o lavori dove si entri in contatto in un modo o nell’altro con amianto. I campionamenti durante bonifiche, sono prevalentemente rivolti alla persona, per valutare al meglio il fattore di rischio esposizione. Durante queste operazioni è possibile effettuare anche dei campionamenti sull’area. Solo campionamenti di area devono essere effettuati nei casi di restituibilità dei locali dopo bonifica. In questo caso la membrana filtrante da utilizzare è quella in policarbonato, l’unica utilizzabile in quanto totalmente trasparente, quando la tecnica analitica per la conta delle fibre richieda l’uso del microscopio elettronico.

Nella fase di campionamento, si preferisce l’utilizzo di membrane filtranti pre-assemblate in particolari cassette conduttive dedicate a tale scopo. I vantaggi di tali dispositivi sono molteplici come la rapidità nell’utilizzo, la certezza di una qualità certificata del fabbricante, l’eliminazione di pericolose manipolazioni in campo sulla membrana filtrante ed in ultimo, dopo aver effettuato il campionamento, l’utilizzo delle cassette come un pratico e sicuro supporto di trasporto senza la necessità di rimozione del filtro. Per questi dispositivi, nel caso di campionamenti personali si suggerisce un flusso di aspirazione compreso tra 1,7 e 1,9 litri per minuto. Tale portata consente all’interno del dispositivo le condizioni di laminarità del flusso, evitando caricamento eccessivo di fibre solo in alcune zone della membrana.

Campionamento gas e vapori con fiala adsorbente

Gli inquinanti trattenuti vengono o rilasciati dal lavaggio con un solvente o scaldati in un dispositivo di desorbimento termico per effettuare le analisi.

Campionamento con fiale colorimetriche

CAMPIONAMENTI MATERIALI IN MASSA PER LA RICERCA DI AMIANTO

L’analisi viene condotta su un piccolo campione che deve essere rappresentativo dell’intero materiale che si intende analizzare. Nella fase di prelievo occorre assicurarsi di campionare tutte le porzioni di materiale che si presentano macroscopicamente diverse. Il D.M. 6/9/1994 fornisce in merito le seguenti indicazioni.

“I materiali contenenti amianto possono essere sia omogenei che eterogenei. Materiali tipicamente omogenei sono i prodotti in amianto-cemento, le pannellature isolanti per pareti o soffitti, i manufatti tessili. I materiali friabili spruzzati sono in genere omogenei, ma possono anche essere costituiti da strati di diversa composizione, per cui occorre prelevare i campioni con l’ausilio del carotatore. Gli isolamenti di tubi e caldaie sono spesso eterogenei e quindi necessitano di prelievo tramite carotatura. Per i materiali omogenei sono di solito sufficienti uno o due campioni rappresentativi di circa 5 cmq (o circa 10 gr). Per i materiali eterogenei è consigliabile prelevare da due a tre campioni ogni 100 mq circa, avendo cura di campionare anche nei punti che appaiono di diversa colorazione superficiale rispetto al complesso della superficie. Ulteriori campioni devono essere prelevati laddove siano state effettuate nel tempo delle riparazioni.”

MICROCLIMA

| Strumentazione utilizzata Centralina computerizzata di acquisizione multidatalogger della Delta Ohm mod. DO9847. Dispone di un display grafico da 128×64 pixel (56.27×38.35 mm). Tre ingressi indipendenti, all’ingresso possono essere collegate sonde ad un singolo canale o sonde combinate a due canali. Oltre alla temperatura, umidità relativa, tensione e corrente, irradiamento solare, può misurare: pressione, velocità dell’aria con sonde a filo caldo, ventolina (diam.100mm), tubo di Pitot con o senza termocoppia per la compensazione e grandezze fotometriche e radiometriche. Funzioni: orologio, hold, max, min, medio, record logging con avvio immediato o differito nel tempo, differenza fra due ingressi, misure relative, visualizzazione contemporanea delle misure dei tre canali d’ingresso più temperatura interna di riferimento. Velocità di campionamento: una al secondo per ingresso. |

Le misure vengono realizzate nelle ore di maggior frequentazione degli ambienti, al fine di valutare le condizioni microclimatiche dei vari locali durante lo svolgimento delle normali attività lavorative e in diversi orari della giornata. Si effettuano inoltre misure in esterno all’inizio e alla fine del ciclo di misure, al fine di valutare le condizioni climatiche esistenti all’esterno nel giorno d’indagine.

Le misurazioni si memorizzano sulla centralina datalogger indicando sulla scheda di campionamento la postazione di misura e l’ora di inizio e di fine della misura.

ILLUMINAMENTO

| Strumentazione utilizzata • Fotoradiometro HD2302 della Delta Ohm. Misura l’illuminamento, la luminanza, il PAR è l’irradiamento (nelle regioni spettrali VIS-NIR, UVA, UVB e UVC o nella misura dell’irradiamento efficace secondo la curva di azione UV). Le sonde sono previste di modulo di riconoscimento automatico SICRAM: oltre al riconoscimento è automatica la selezione dell’unità di misura. Al loro interno hanno memorizzati i dati di taratura di fabbrica. La funzione Max, Min e Avg calcola i valori massimo, minimo e medio. • Sonda fotometrica per la misura dell’illuminamento: risposta spettrale in accordo a visione fotopica standard, diffusore per la correzione del coseno. Campo di misura: 0,01 lux…200*103lux. • Sonda fotometrica per la misura della luminanza: risposta spettrale in accordo a visione fotopica standard, angolo di vista 2°. Campo di misura: 0,1 cd/m2…2000*103 cd/m2. |

Illuminamento degli ambienti

I livelli di illuminamento in espressi in Lux si riferiscono a misure puntuali eseguite nell’ambiente e distribuite secondo una griglia regolare di punti in conformità a quanto specificato nell’appendice C della UNI 10380.

Le misurazioni di illuminamento degli ambienti sono effettuate all’altezza di 0,85 m dal pavimento, le misure relative alle vie di passaggio a 0,2 m dal pavimento, quelle dei posti di lavoro all’altezza del compito visivo.

Per ogni locale si rilevano le seguenti indicazioni:

• numero progressivo dell’ambiente esaminato;

• denominazione del locale oggetto delle misure;

• tipologia dei corpi illuminanti presenti (fluorescenti, incandescenti);

• altezza dei corpi illuminanti con misure da terra e dal piano di lavoro;

• valori medi di illuminamento espressi in lux nelle varie postazioni di misura;

• valore medio delle misurazioni effettuate;

• valore minimo delle misurazioni effettuate.

Illuminamento delle postazioni di lavoro

Per le singole postazioni di lavoro vengono eseguite misurazioni dell’illuminamento e della luminanza sia della zona del compito visivo che delle zone immediatamente circostanti. Durante i campionamenti vengono raccolte tutte le informazioni relative a:

Riferimenti: nella sezione riferimento si riportano indicazioni circa il numero di postazione oggetto d’indagine con riferimento alla planimetria. Di ciascuna postazione analizzata viene riportata la documentazione fotografica e il numero identificativo per l’individuazione esatta della postazione. A seguire la denominazione del locale in cui si trova e una descrizione del compito visivo effettuato nella postazione stessa.

Illuminazione localizzata: si riportano informazioni circa la presenza o meno di lampade da tavolo o da muro con indicazioni sul tipo di lampada distinguendo tra le tipologie a fluorescenza, incandescenza, alogena o altre tipologie. Si indica inoltre se la lampada è del tipo fissa, orientabile o schermata.

Valori di illuminamento: si misurano i valori di illuminamento nella zona del compito visivo e i valori medi e minimi di illuminamento misurati nelle zone immediatamente circostanti al compito visivo.

Luminanza: si misurano i valori di luminanza nella zona del compito visivo orizzontale e nelle zone immediatamente adiacenti, e nelle zone del compito visivo verticale e nelle zone immediatamente adiacenti. Si misura la distanza, espressa in metri, della superficie che fa da sfondo all’operatore nella determinata postazione (muro, pannello divisorio, ecc) sulla quale sono state effettuate le misure di luminanza.

RUMORE

Strumentazione utilizzata Strumentazione utilizzataFonometro integratore Delta Ohm HD2110 di classe 1 secondo IEC 61672, IEC 60651 ed IEC 60804. Microfono a condensatore, polarizzato a 200V, per campo libero, da 1/2” standard, ad elevata stabilità, tipo WS2F secondo la IEC 61094-4. Analizzatore di spettro per bande d’ottava e, di terzo d’ottava di classe 0 secondo IEC 61260. Analizzatore statistico del livello sonoro, ponderato A e costante FAST, campionato 8 volte al secondo in classi da 0.5 dB, con calcolo di quattro livelli percentili a scelta da L1 ad L99. 3 canali di misura RMS (A, C e Z) e 2 canali di misura del livello di picco (C e Z) simultanei. Pesature temporali simultanee FAST, SLOW ed IMPULSE Banco parallelo di filtri d’ottava da 16 Hz a 16 kHz e di terzo d’ottava da 16 Hz a 20 kHz in tempo reale. |

Ambiente di lavoro

Indagine preliminare

• studio del ciclo produttivo, delle mansioni, delle postazioni di misura e dei macchinari utilizzati nei vari reparti delle aree di lavoro;

• verifica della presenza di sostanze ototossiche nel ciclo produttivo e delle possibili interazioni tra rumore e vibrazioni nell’utilizzo di macchine e attrezzature di lavoro;

• indicazioni sui DPI utilizzati (marca, modello e relativa scheda tecnica);

• informazioni sui tempi di permanenza nelle singole postazioni di misura.

Misurazioni

• Taratura: prima e dopo aver effettuato i rilevamenti viene eseguita la calibrazione della catena di misura mediante il calibratore del livello di pressione acustica Delta Ohm modello HD 9101

• Misurazioni: per la misurazione della pressione acustica in presenza della persona interessata si tiene conto delle perturbazioni causate dalla stessa al campo di pressione per cui il microfono viene posto a circa cm. 10 dalla testa, all’altezza dell’orecchio.

• Tempo di misura: per i rumori individuati e ritenuti sufficientemente continui o periodici, viene adottato un tempo di misura corrispondentemente significativo per la determinazione del livello equivalente (LEQ(A)), coprendo tutto il tempo necessario al ciclo di operazioni unitarie eseguite dal lavoratore.

• Errori ed incertezza della misura: calcolo incertezze ambientali del livello equivalente.

Rumore Ambientale

Indagine preliminare

• Studio del ciclo di lavoro, delle sorgenti sonore presenti e degli orari di utilizzo;

• individuazione dei ricettori potenzialmente più disturbati e misura delle distanze lineari dalla facciata dei ricettori alle sorgenti rumorose;

• ricerca presso gli uffici Tecnici Comunali delle informazioni relative alla zonizzazione acustica dell’area in esame;

Misurazioni

• Prima e dopo ogni serie di misure, la strumentazione di rilevamento viene controllata con un calibratore di classe 1 (IEC 942): le misure sono ritenute valide se i livelli di calibrazione all’inizio e fine misure differiscono di non più di 0,5 dB;

• le misure da effettuare per la verifica con i diversi limiti e valori sono sempre Livelli equivalenti ponderati A;

• il microfono da campo libero deve essere orientato verso la sorgente di rumore;

• le misure all’esterno vanno effettuate in assenza di precipitazioni atmosferiche e nebbia; il vento deve avere velocità inferiore a 5 m/s; il microfono deve essere sempre munito di schermo antivento;

• Posizionamento microfono misure in esterno: nel caso di edifici con facciata a filo della sede stradale, il microfono deve essere collocato ad 1 m dalla facciata stessa. Nel caso di edifici con distacco dalla sede stradale o spazi liberi, il microfono deve essere collocato nell’interno dello spazio fruibile da persone o comunità e, comunque, a non meno di 1 m dalla facciata dell’edificio. L’altezza del microfono sia per misure in aree edificate che per misure in altri siti, deve essere scelta in accordo con la reale o ipotizzata posizione del ricettore;

• Posizionamento microfono misure in interno: il microfono deve essere posizionato a 1,5 dal pavimento ed almeno ad 1m da superfici riflettenti: Il rilevamento in ambiente abitativo deve essere eseguito sia a finestre aperte che chiuse, al fine di individuare la situazione più gravosa. Nella misura a finestre aperte il microfono deve essere posizionato ad 1m dalla finestra; in presenza di onde stazionarie il microfono deve essere posto in corrispondenza del massimo di pressione sonora più vicino alla posizione indicata precedentemente. Nella misura a finestre chiuse, il microfono deve essere posto nel punto in cui si rileva il maggior livello di pressione acustica.

VIBRAZIONI

| Strumentazione utilizzata Analizzatore triassiale di vibrazioni SvanteK SVAN 948 Classe 1: ISO 8041 RMS, Peak, Max, Min, MTVV, VDV ,Time History; quattro canali simultanei per misure di vibrazioni; misure mano-braccio e tutto corpo (“Human Vibration”, secondo norme ISO2631-1&2 e ISO 5349); filtri di pesatura Vibrazioni: W-Bxy, W-Bz, W-Bc, H-A, Wk , Wc , Wd , Wj ( ISO 8041, ISO5349 e ISO2631-1); memoria buffer fino a 32MB per memorizzare oltre 2 settimane di misure 1 sec RMS/max/peak. |

Indagine preliminare

• studio del ciclo produttivo, delle mansioni, delle postazioni di misura e dei macchinari utilizzati nei vari reparti delle aree di lavoro;

• informazioni sui tempi di permanenza nelle singole postazioni di misura.

Misurazioni

Monitoraggio vibrazioni mano-braccio HAV

| I rilievi vengono eseguiti nel rispetto della norma ISO 5349-1 del 2004 dalla quale deriva la denominazione degli assi, ovvero: • asse x ortogonale al palmo della mano (rappresenta la vibrazione direzionale che attraversa la mano dal davanti al retro); • asse z parallelo alle ossa dell’avambraccio (rappresenta la vibrazione direzionale che si verifica da sotto a sopra, parallelamente alle ossa del dorso della mano); • asse y parallelo al palmo della mano ed ortogonale l’asse z (rappresenta la vibrazione direzionale che attraversa le nocche della mano da sinistra a destra). |

• Gli accelerometri devono essere saldamente fissati sull’impugnatura dell’utensile, in stretta prossimità della posizione assunta dalle mani dell’operatore, nelle ordinarie condizioni operative. Essi devono essere fissati in maniera che la loro presenza non influenzi le modalità di prensione e lavorazione normalmente adottate dall’operatore.

• In alcune circostanze la superficie vibrante a contatto con le mani è in realtà il pezzo che viene lavorato e no l’utensile stesso. In questi casi, si dovrà montare l’accelerometro sulla superficie dell’elemento in lavorazione;

• I cavi degli accelerometri non devono essere sforzati, specialmente nelle immediate vicinanze del trasduttore, e non devono essere lasciati liberi di oscillare, per evitare artefatti nel segnale rilevato (rumore triboelettrico). E’ pertanto necessario fissare i cavi in prossimità del trasduttore mediante nastro adesivo.

• Il tempo totale di misura, vale a dire il numero di campioni acquisiti moltiplicato per il tempo di durata dell’acquisizione di ciascun campione, dovrebbe essere almeno pari ad un minuto. E’ in genere preferibile acquisire un maggior numero di campioni di breve durata, piuttosto che un minor numero di campioni di lunga durata, e ciò per minimizzare l’effetto di possibili fattori interferenti sul segnale acquisito e garantire una migliore precisione di misura.

• Calcolo delle incertezze nella misura delle accelerazioni: errori dovuti al sistema di acquisizione; errori dovuti alle fluttuazioni casuali dei parametri fisici in gioco; variazioni delle modalità di impiego da parte di differenti operatori; variazioni delle condizioni di manutenzione dell’utensile; variazione nelle caratteristiche fisiche del materiale lavorato.

Monitoraggio vibrazioni corpo intero WBV

I rilievi vengono eseguiti nel rispetto della norma ISO 2631-1 del 1997 da cui prendono la denominazione degli assi, ovvero: I rilievi vengono eseguiti nel rispetto della norma ISO 2631-1 del 1997 da cui prendono la denominazione degli assi, ovvero:• asse z parallelo alla spina dorsale (rappresenta la vibrazione direzionale che passa parallelamente alla spina dorsale da sopra a sotto); • asse y parallelo la retta teste femorali (rappresenta la vibrazione direzionale che passa attraverso il petto da sinistra a destra); • asse x ortogonale i precedenti (rappresenta la vibrazione direzionale che passa dal davanti al dietro, attraverso il petto). |

• Le misure vanno effettuate sulla superficie di contatto tra il corpo e la sorgente di vibrazioni, con strumentazione conforme alle specifiche dettate dallo standard ISO 8041.

• L’accelerometro triassiale viene fissato tramite nastro adesivo sul sedile del mezzo di guida. I cavi degli accelerometri non devono essere sforzati, specialmente nelle immediate vicinanze del trasduttore, e non devono essere lasciati liberi di oscillare, per evitare artefatti nel segnale rilevato (rumore triboelettrico). E’ pertanto necessario fissare i cavi in prossimità del trasduttore mediante nastro adesivo.

• Il tempo totale di misura, vale a dire il numero di campioni acquisiti moltiplicato per il tempo di durata dell’acquisizione di ciascun campione, dovrebbe essere almeno pari a tre-quattro minuti. E’ in genere preferibile acquisire un maggior numero di campioni di breve durata, piuttosto che un minor numero di campioni di lunga durata, e ciò per minimizzare l’effetto di possibili fattori interferenti sul segnale acquisito e garantire una migliore precisione di misura. Per minimizzare l’errore di misura è consigliabile acquisire ciascun campione per almeno tre volte consecutive, nelle stesse condizioni operative.

• Calcolo delle incertezze nella misura delle accelerazioni: errori dovuti al sistema di acquisizione; errori dovuti alle fluttuazioni casuali dei parametri fisici in gioco; variazioni nelle modalità di guida da parte di differenti operatori; variazioni nelle condizioni di manutenzione del macchinario; variazione nelle caratteristiche del tipo di terreno su cui il mezzo è utilizzato.

CAMPI ELETTROMAGNETICI

Strumentazione utilizzataMisuratori di campo con range di frequenza da 5 Hz a 40 GHz. Strumentazione utilizzataMisuratori di campo con range di frequenza da 5 Hz a 40 GHz.Il PMM 8053A offre una soluzione semplice e portatile per effettuare delle acquisizioni dati, associando alla misura un commento per ricordare il luogo e la data di quando la misura è stata effettuata. Sviluppato per misurare l’intensità di campi elettromagnetici nella zona circostante gli impianti di trasmissione ed industriali, nonché per valutare e documentare tali intensità di campo sotto l’aspetto della protezione delle persone. |

Esistono tipicamente tre tipologie di misurazioni: a banda stretta, a banda larga con strumento portatile, in continuo. Le misure a banda stretta vengono eseguite facendo uso di un analizzatore di spettro portatile cioè un dispositivo in grado di misurare le singole componenti frequenziali del CEM e quindi in grado di discriminare (per quanto riguarda le problematiche in esame) tutte le componenti. Le misure a banda larga, eseguite facendo uso di strumenti portatili come quello in foto, consentono di determinare il valore globale del CEM senza ovviamente poter discriminare l’apporto delle diverse componenti frequenziali. Questo tipo di misura risulta molto utile in occasione di sopralluoghi preliminari o qualora il monitoraggio in continuo sia palesemente inutile.

Il monitoraggio in continuo, obiettivo della rete di monitoraggio nazionale, viene realizzato mediante l’utilizzo di centraline fisse, dotate di sensore isotropo a banda larga, operanti nell’intervallo di frequenza compreso tra 100 KHz e 3 GHz, che registrano in continuo il valore efficace del campo elettrico, mediato su un intervallo di 6 minuti, secondo i dettami della normativa vigente. Si parla di monitoraggio in continuo perché la centralina viene posizionata nelle vicinanze del sito da monitorare e registra continuamente, ogni 2 secondi, il Campo elettrico.

I riferimenti elettivi per la valutazione e misura sono attualmente le due guide del CEI:

• Norma CEI 211-6. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettrici e magnetici nell’intervallo di frequenza 0 Hz – 10 kHz, con riferimento all’esposizione umana.

• Norma CEI 211-7. Guida per la misura e per la valutazione dei campi elettromagnetici nell’intervallo di frequenza 10 kHz – 300 GHz, con riferimento all’esposizione umana.

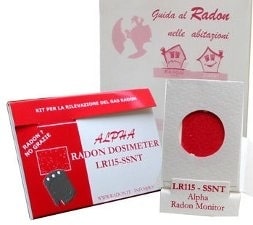

Nell’Allegato I-bis del D. Lgs. 230/95 e s.m.i. il livello di azione per la concentrazione di radon (articolo 10-ter, commi 1 e 2) è fissato in termini di concentrazione di attività media annua.

I sistemi di misura (dosimetri) sono composti da un contenitore e da un rivelatore (elemento sensibile).

Strumentazione utilizzataDosimetri Radon RadonAlpha, misuratori di tracce alfa che registrano il contenuto di radioattività alfa presente in locali, stanze, ambienti, pozzi e costruzioni di ogni genere. Essi sono basati su pellicola Kodak LR-115 SSNT (Solid State Nuclear Track). I rilevatori RadonAlpha sono definiti passivi, in quanto non hanno bisogno di essere alimentati elettricamente. Le pellicole Dosi-Film contenute nei Radonalpha vengono analizzate con i più alti standard di misura oggi disponibili nel mondo. Il Radonalpha e’ un dosimetro definito aperto ma che, attraverso una apposita camera di diffusione, può facilmente essere trasformato in dosimetro chiuso. Strumentazione utilizzataDosimetri Radon RadonAlpha, misuratori di tracce alfa che registrano il contenuto di radioattività alfa presente in locali, stanze, ambienti, pozzi e costruzioni di ogni genere. Essi sono basati su pellicola Kodak LR-115 SSNT (Solid State Nuclear Track). I rilevatori RadonAlpha sono definiti passivi, in quanto non hanno bisogno di essere alimentati elettricamente. Le pellicole Dosi-Film contenute nei Radonalpha vengono analizzate con i più alti standard di misura oggi disponibili nel mondo. Il Radonalpha e’ un dosimetro definito aperto ma che, attraverso una apposita camera di diffusione, può facilmente essere trasformato in dosimetro chiuso. |

Riguardo al numero di misure da effettuare, gli ambienti di lavoro possono essere per semplicità classificati sulla base delle loro dimensioni in due categorie principali, alle quali corrisponde una differente strategia di misura raccomandata:

• Locali separati di piccole dimensioni (inferiori a 50 m2): una misura in ciascun locale;

• Ambienti di medie e grandi dimensioni: una misura ogni 100 m2 di superficie.